Le feu de saint Clair de La-Haye-de-Routot 2009

Ce 16 juillet, il est 5 heures 50, et la journée s’annonce superbe, même si l’air matinal est encore très frais.

A La Haye de Routot, c’est le jour J. Tous les « acteurs » sont arrivés, mais il est encore trop tôt. Il y a donc le temps de prendre un petit café.

Depuis plusieurs semaines déjà, le bois est prêt. Il est stocké dans l’enceinte du cimetière, en quatre pyramides inversées, de plus en plus étroites, qui préfigurent ce que sera le résultat final.a

La cloche de l’église vient de retentir. Sans plus attendre, nos hommes attaquent la première phase de l’opération : la mise en place du mât haut de 15 mètres qui servira d’ossature et de guide à l’ensemble.

Le mât est approché du trou qui doit le recevoir, et relevé à l’aide d’un tracteur.

Le voici presque mis à la verticale.

Il est temps de commencer à faire passer le bois de l’autre côté du mur du cimetière. Ce travail doit être fait méthodiquement pour faciliter le travail des monteurs.

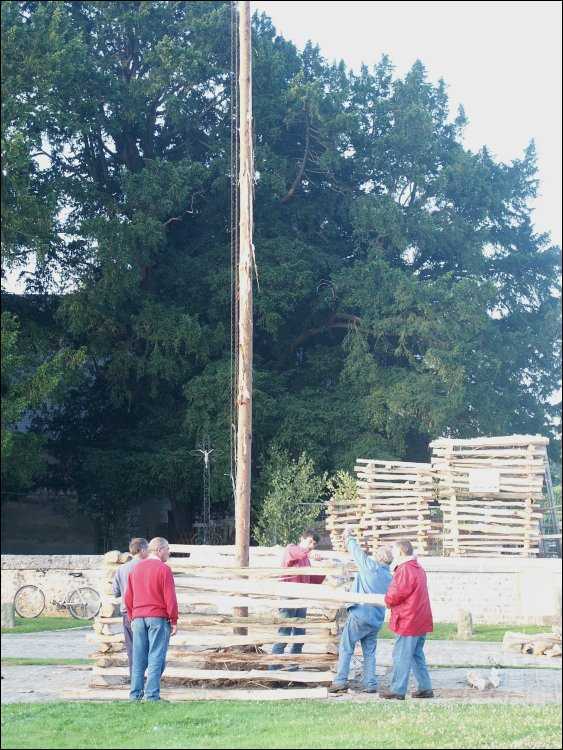

Les premières assises sont posées. Les monteurs ont pris grand soin de bien stabiliser cette base, car d’elle dépendra l’équilibre de tout l’ensemble. Pas le moindre clou dans cet assemblage.

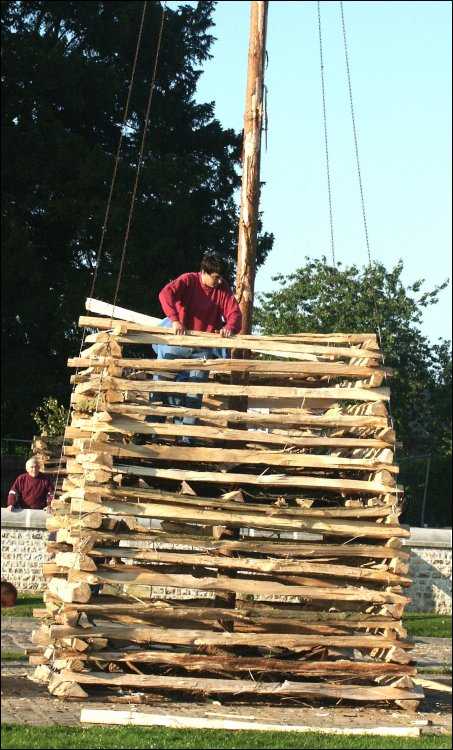

Peu à peu, le bûcher s’élève, guidé par les haubans accrochés au sommet du mas.

Au moment de la pause, l’ensemble dépasse déjà la hauteur de 4 mètres… et ce n’est pas fini !

A intervalles réguliers, deux lits de branchages, représentant une vingtaine de fagots, sont disposés pour faciliter l’embrasement. Cette vue de l’intérieur en montre le détail.

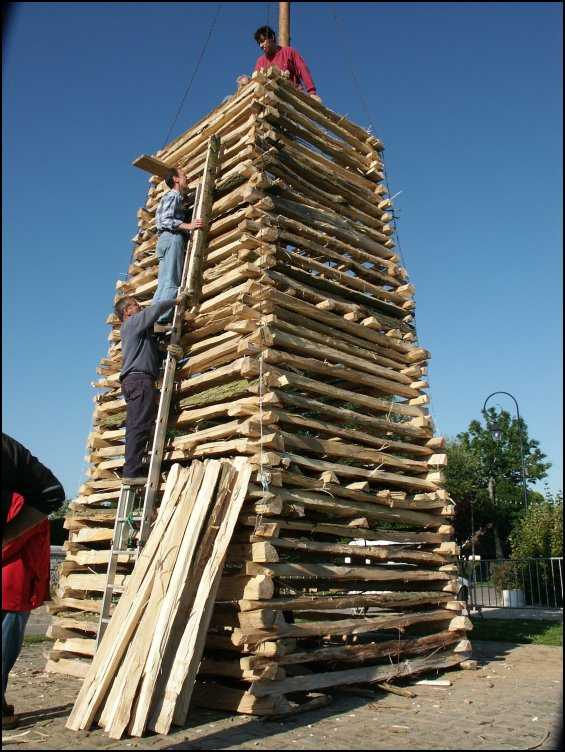

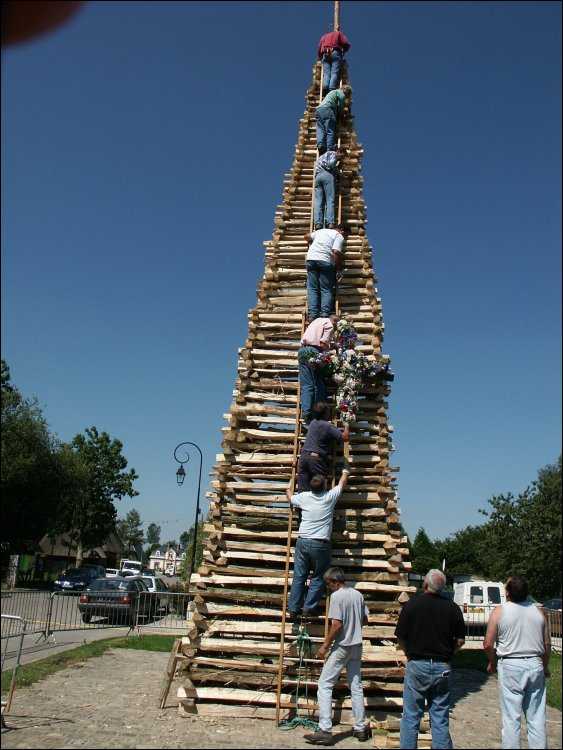

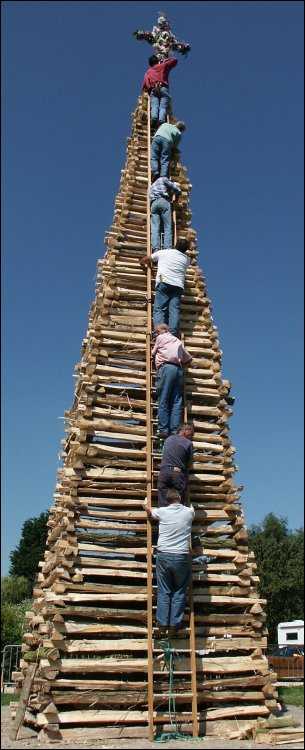

Retour au travail après la pause. Il faut maintenant 4 hommes sur l’échelle pour passer les bûches.

Vers 10 heures, la personne qui fleurit la croix, Michèle Bordeaux, arrive avec des brassées de fleurs et commence son travail de décoration.

La pyramide est aux deux tiers, et il n’y a plus de place en haut que pour un seul homme.

Il faut maintenant 5 hommes pour hisser les bûches. De face comme de profil, c’est impressionnant !

La croix est terminée. Elle est présentée à l’assistance.

Pendant ce temps, le bûcher a atteint sa hauteur définitive.

Il faut l’intervention de 8 hommes pour acheminer la croix vers la pyramide.

Elle passe de mains en mains…

…jusqu’au sommet.

Il ne reste plus qu’à l’y fixer solidement…

avant d’entreprendre avec la plus grande des prudences la descente des hommes et du matériel.

Il est midi. Le bûcher va être gardé jusqu’au soir par 4 volontaires afin d’éviter tout incident…

La pyramide est visible de loin dans le village.

Le soir est tombé. La foule est là. Le bûcher est toujours bien dressé, même si le vent a quelque peu dérangé la croix.

La procession des Charitons marque l’heure de la messe. Elle se rend de la Salle des Fêtes à l’église. Celle-ci est bien trop petite pour accueillir fidèles et curieux. Comme c’est la tradition, la fanfare de Sainte-Marguerite-sur-Duclair participe à la messe et se fait entendre à plusieurs reprises.

Tradition d’une part, récompense de leurs efforts de la matinée d’autre part : les Charitons sont au cœur de la cérémonie.

A la fin de la messe, les tintenelliers sortent les premiers,

suivis du reste de la confrérie. Pendant ce temps, deux frères de charité ont installé la paille qui permettra au bûcher de s’embraser.

La foule s’est massée autour du bûcher qui va être allumé par 4 personnalités : Robert Beauvallet, Gardien des traditions, président de la Confrérie de charité, Serge Lesaint, Maître de la charité, Pierre Lercier, maire de la commune et Jacky Bordeaux, président du Comité des Fêtes.

Les flammes s’élèvent rapidement

et bientôt toute la structure flambe.

La chaleur, insoutenable, oblige chacun à se reculer prudemment.

Le sommet de la pyramide commence à vaciller

puis s’effondre.

Au bout de quelques minutes à peine d’un intense brasier, il reste peu de choses.

Fidèles à la tradition (mais en connaissent-ils encore le sens ?) certains se précipitent pour se saisir de brandons encore rougeoyants. Certains en font un véritable « travail à la chaîne », et souvent l’exploit sportif semble primer sur le culte de saint Clair ou le simple respect de la tradition. Tous ces gens ont-ils conscience qu’il avait fallu plusieurs dizaines d’heures et d’efforts pour construire ce qui vient de se consumer en quelques instants ?

Il est minuit passé. Le feu de saint Clair est terminé. La foule s’éparpille. Rendez-vous l’année prochaine !

Nous remercions Messieurs Alain Joubert et Robert Beauvallet pour leur contribution à ce dossier.